水引 基本の結び

水引 基本の結び

水引アレンジの作品は、すべて、一つ一つの基礎の技法の組合せから構成されています。どんなに複雑に見える作品も、基本の結びの積み重ねから完成します。このページでは、水引アレンジの作品を作っていくうえで基本となる6つの結び方をご紹介します。

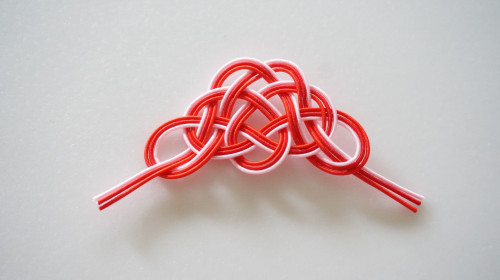

水引 基本の結び ①淡路結び(鮑結び)

まずは、すべての水引アレンジの基本となる、淡路結びからです。

淡路結びは、もっとも一般的な結びで、結婚などのお祝いに使われます。

水引結びは、淡路結びにはじまり、淡路結びに終わるというくらい、基本になる結びです。

飾り結びの多くが、この淡路結びから結び手先を変化させるなどして結ばれます。

淡路結びは、長生きや長持ちの象徴とされている鮑(あわび)のカタチに似ていることから「鮑結び」とも呼ばれています。

また、左右に残した水引を引っ張ればよりきつく結ばれることから縁起の良い結びのひとつともされています。

さらに淡路結びには「魔除け」の意味もあり、新年の縁起物としても喜ばれる結び方です。

水引 基本の結び ②梅結び

梅結びは、梅の花をかたどった可憐な結び方です。

基本は「淡路結び」ですが、中心をかっちり結んで編み上げるのでより美しいかたちになります。

梅結びには、キュッと締め上げて結ぶことから「固く結ばれてほどけないように・・・」という意味が込められていて、婚礼の際に使うことの多い結び方です。

また梅の花は、昔から縁起のいい花とされていたことから、梅結びには「魔除け」の意味も込められています。

さらに梅の花は、春に先駆けて咲く花ということから、梅結びには、運気をよくするという意味もあるようです。

このように、いいこと尽くしの梅結びは、まさにお祝いの席にふさわしい結び方といえます。

水引 基本の結び ③亀結び

淡路結びを変形させた「亀結び」は、平たく結んだ形が亀の背に似ていることから、この名前がつけられました。

「亀の子結び」「亀甲結び」とも呼ばれています。

水引結びの中でも代表的な結びのひとつであり、亀の甲羅や鶴の背中に使われるなど、広く応用が利く結び方です。

「鶴は千年、亀は万年「と言われるように、亀結びには「長生きできますように」という祈りが込められており、お正月や婚礼のお祝いの場など、主におめでたいことのお祝いとして用いられます。

水引 基本の結び ④松結び

松結びも、淡路結びを変形させた平らな形が特徴です。

松は古くから神が宿る木と言われ、縁起の良い木とされてきました。

また、真冬の寒い時期でもきれいな緑を失くことなく、常に青々としている姿から不老長寿の象徴、生命力の象徴とも言われています。

そして、松竹梅のトップであることから、お正月やお祝いの席にふさわしい結び方といえます。

水引 基本の結び ⑤玉結び

ころんとした丸いカタチが可愛らしい「玉結び」。

はじめに水引1本で淡路結びを結び、この淡路結びに添って順々に内側に通して球形にする結び方です。

小さな1㎝ほどの球形になるので、アレンジとしては花のつぼみや珊瑚玉などに活用します。

ピアスやネックレスなどのアクセサリーにしても可愛いですね。

あわじ玉や円結びなど呼び方も様々です。

水引 基本の結び ⑥叶結び

結び目の表が「口」、裏が「十」に見えることから「叶結び」と呼ばれています。

願い事が叶うようにという意味が込められていて、日本古来から受け継がれている縁起の良い結び方です。

神社や寺院でいただく木札の結びやお守りに使われているのも、この叶結びです。

夢や願いが叶うという意味が込められている「叶結び」は、身に着けるものや大切な方への贈り物に最適な結び方といえます。