musubi style通信

- 2024-12(2)

- 2024-05(1)

- 2024-04(3)

- 2024-03(1)

- 2024-01(1)

- 2023-12(4)

- 2023-11(1)

- 2023-07(4)

- 2023-03(2)

- 2023-02(1)

- 2023-01(3)

- 2022-12(4)

- 2022-10(1)

- 2022-08(1)

- 2022-07(1)

- 2022-06(3)

- 2022-02(4)

- 2022-01(1)

- 2021-12(2)

- 2021-09(1)

- 2021-07(1)

- 2021-06(3)

- 2021-05(1)

- 2021-04(4)

- 2021-03(4)

- 2021-02(3)

- 2021-01(5)

- 2020-10(2)

- 2020-09(3)

- 2020-07(2)

- 2020-05(1)

- 2020-04(4)

- 2020-03(3)

- 2020-02(1)

- 2020-01(2)

- 2019-12(1)

- 2019-11(1)

- 2019-10(1)

- 2019-09(4)

- 2019-07(3)

- 2019-06(1)

- 2019-04(1)

- 2018-12(1)

- 2018-09(8)

- 2018-08(1)

- 2018-07(5)

- 2018-06(1)

- 2018-05(2)

- 2018-04(2)

- 2018-03(1)

- 2018-02(6)

- 2018-01(5)

2024/12/20

2025年の干支「へび」を水引でアレンジしたお正月飾りを創作しました。

みなさまこんにちは。musubi styleです。

2024年も残すところ10日余りとなりましたが、みなさまにとって、今年はどんな一年でしたか。

2025年こそ、世界が平和になり、みなさまお一人お一人にとってすてきな一年になりますよう心からお祈り申し上げます。

musubi styleの2025年をお祝いするお正月飾りは、真っ白な水引で、生命力があふれる「ヘビ」を中心にアレンジしました。

ところで、来年の干支「巳年(へびどし)」には、次のような意味があるそうです。

新しい挑戦や変化に前向きな年、復活と再生の年、実を結ぶ年、 成長や変革の年。

「巳」という漢字は胎児の形に由来しており、「新しく産まれてくる」「将来・未来がある」「子孫繁栄」「家族が平和になる」といった意味もあるようです。

また、蛇は古代から再生や永遠の象徴とされ、皮を脱ぎ捨て新たな姿に生まれ変わる姿がその象徴となっています。

巳年生まれの人は、知恵深く、粘り強い性格を持つと言われています。また、努力家で、物事を成し遂げるための粘り強さを持っています。

2025年の干支は「乙巳(きのとみ)」で、さらなる成長を目指して力をためる時期であり、そのために努力の成果を試すときでもあります。

みなさまも何か新たなことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

2024/12/20

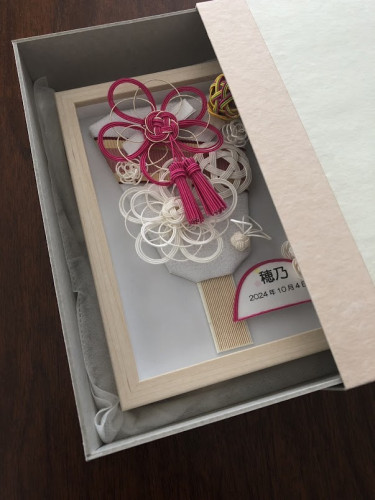

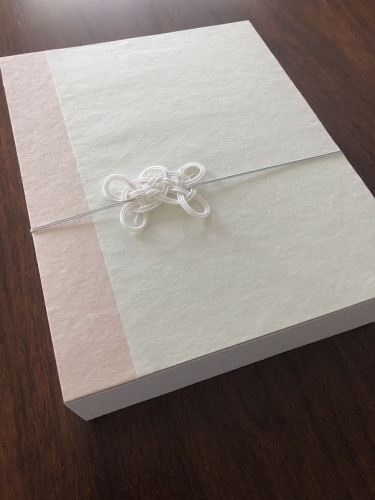

お誕生のお祝いに水引でアレンジした羽子板のアートフレームを創作しました。

みなさまこんにちは。musubi styleです。

先日お客様から、「友達に女の子が生まれたので、何かプレゼントしたいのですが」というご依頼をいただきました。

日本には古くから『初正月』には女の子に、羽子板を贈る風習があります。

年のはじめに羽根をつくことで「邪気を跳ね(羽根)除けて、今年も無病息災で元気にいられますように」という願いを込めた、邪気祓い(じゃきばらい)」や「厄除け」の意味があったようです。

また羽子板は縁起のよい「末広がり」の形をしていて、板面には松竹梅などの縁起のよい絵柄が描かれていました。

今回、水引でアレンジした桃の花言葉は「チャーミング」や「気立ての良さ」という意味を持っており、手まりは「末永く幸せに暮らせる」「縁をつくる」といった縁起物として古くから親しまれてきました。

桃の花と手まりは取り外して髪飾りとしても楽しんでいただけます。

水引には元々「「色々な災いから身を守る魔除け」という意味があります。

水引で結んだ縁起のよいアートフレームが、幸せですてきな人生を運んでくれますように。

パッケージもお手製でおつくりさせていただきました。

2024/05/04

水引結びで祝う端午の節句。

みなさまこんにちは。musubi styleです。

5月5日はこどもの日。端午の節句ですね。

「端午の節句」は、もともと古代中国の季節行事「五節句(七草の節句、桃の節句、端午の節句、竹(笹)の節句、菊の節句)」の1つでした。

「節句」とは、季節の変わり目という意味。季節の変わり目には邪気が寄りやすいので、季節ごとの飾りとお供えものをして厄払いをし、無病息災を願う風習があったようです。

武士が台頭してくる鎌倉~室町時代になると、この時期、武家では鎧や兜を出して、家の中に飾る習慣がありました。

梅雨の目前に武具へ風を通し、虫干しと手入れをするためです。端午の節句に兜や弓が飾られるのは、こうした武家の習慣に由来すると言われています。

兜や甲冑、弓などを戦闘の用具ととらえる考え方もありますが、武将にとって兜や甲冑は、身を護る大事な装備。五月人形の兜や甲冑には、「わが子を守ってくれるように」という願いが込められているのです。

また、男の子の成長を祝って飾られる鯉のぼりには、『健やかな成長と立身出世を願う意味』が込められています。

大空を悠々と泳ぐ鯉のぼりのように、大きく元気に育ってほしいという願いが込められているのでしょう。

また、鯉は沼や池といった清流以外の場所でも生きられる丈夫な魚です。

そのような鯉の性質から、難関を鯉のように突破してほしい・逆境でも頑張り抜ける強い人に成長してほしい、という願いも込められています。

世界中の子供たちが、健やかに幸せに成長していけますように。

2024/04/30

米寿のお祝いに。水引結びでアレンジした「ミモザ」のアートフレーム。

みなさまこんにちは。musubi styleです。

先日米寿のお祝いにプレゼントする水引アレンジのご依頼をいただきました。

米寿の「米」という漢字は、分解すると「八十八(=88)」になることから、

88歳になった方への長寿祝いとして日本の生活・行事に根付いてきたそうです。

この「米」の文字から、収穫の時期を迎えた稲穂が黄金のように光り輝く様子が連想され、米寿のお祝いに「金色」や「金茶色」、「黄色」のものが贈られるようになったと言われています。また、黄色は、明るく元気のある色で、幸せや輝きなどの意味もあるそうです。

そこで、お祝いのプレゼントには、花言葉に「感謝」の意味を持ち、小さな黄色の丸いお花がたくさん寄り集まって、ゆらゆら風に吹かれながら咲いている様子が愛らしい「ミモザ」を水引でアレンジしたアートフレームを制作させていただきました。

水引には元々、「人と人のご縁を結ぶ」「心と心を結びあう」「大切な人への感謝や愛情をこめて気持ちを伝える」「色々な災いから身を守る魔除け」という意味があります。

これからの毎日が、ますますご健康で幸多き日々になりますように。