musubi style通信

- 2024-12(2)

- 2024-05(1)

- 2024-04(3)

- 2024-03(1)

- 2024-01(1)

- 2023-12(4)

- 2023-11(1)

- 2023-07(4)

- 2023-03(2)

- 2023-02(1)

- 2023-01(3)

- 2022-12(4)

- 2022-10(1)

- 2022-08(1)

- 2022-07(1)

- 2022-06(3)

- 2022-02(4)

- 2022-01(1)

- 2021-12(2)

- 2021-09(1)

- 2021-07(1)

- 2021-06(3)

- 2021-05(1)

- 2021-04(4)

- 2021-03(4)

- 2021-02(3)

- 2021-01(5)

- 2020-10(2)

- 2020-09(3)

- 2020-07(2)

- 2020-05(1)

- 2020-04(4)

- 2020-03(3)

- 2020-02(1)

- 2020-01(2)

- 2019-12(1)

- 2019-11(1)

- 2019-10(1)

- 2019-09(4)

- 2019-07(3)

- 2019-06(1)

- 2019-04(1)

- 2018-12(1)

- 2018-09(8)

- 2018-08(1)

- 2018-07(5)

- 2018-06(1)

- 2018-05(2)

- 2018-04(2)

- 2018-03(1)

- 2018-02(6)

- 2018-01(5)

2018/01/17

今年の節分は、水引結びでオシャレに邪気を払いませんか?

もうすぐ節分。

今年の節分は、水引結びで食卓やお部屋を彩って

オシャレに楽しく邪気(鬼)を払ってしまいましょう。

写真の赤鬼と青鬼は梅結びで、豆は玉結びで作ります。

ヒイラギの葉っぱも水引で作ると華やぎますね。

最近は、鬼さんファミリーを水引で結びながら

2月3日のテーブルコーディネイトは

どんな感じにしようかとイメージを膨らませています。

本来、節分というのは立春・立夏・立秋・立冬の前の日

のことを指すそうです。

旧暦では立春の頃が一年の始めとされ、最も重要視されていたので、

節分といえば、一般的に立春の前の日を示すようになりました。

「節分」つまり季節の変わり目には邪気(鬼)が生じる

と考えられており、それを追い払うために

その地方でさまざまな悪霊ばらい行事が行われてきました。

我が家では、毎年豆まきや恵方巻きの丸かぶりに加えて

水引結びの縁起物で、邪気(鬼)を払っています。

ところで、節分に行われる豆まきは、

宮中行事の追儺(ついな)と寺社が邪気を祓うために

節分に行っていた豆打ちの儀式が合わさったものといわれています。

豆は「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、

邪気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いがあります。

また恵方巻きという太巻きすしを丸かぶりする風習は、

関西から始まったものですが、今では全国的に定着しているようです。

元々は、大阪の海苔問屋協同組合が節分のイベントとして

行ったのをマスコミが取り上げたのをきっかけに広まったそうです。

福を巻き込む→巻き寿司。 福を切らない→包丁を入れない。

一種の縁起かつぎですが、結構楽しいものですね。

ちなみに、2018年は南南東やや南の恵方に向かって食べましょう。

くれぐれも食べ終わるまでは、話をしないように!。

また、「鰯の頭を柊の枝に刺したものを玄関に飾る」

という節分いわしの風習から、鰯を食べる習慣があります。

節分いわしは鰯を焼くと出る激しい煙と臭いで邪気を追い払い、

そして柊の針で鬼の眼を刺すという魔よけの意味があるようです。

みなさまのご家庭では、どんな節分を楽しむ予定ですか?

2018/01/10

水引で楽しむ、お正月の食卓。

早いもので1月も10日が過ぎようとしています。

関西では、昨日から商売繁盛を祈願する十日戎が

各地の神社で行われていて

「商売繁盛で笹もってこい!」の掛け声が

境内に響き渡っています。

ところで皆さんはお正月をどんな風に過ごされましたか?

我が家では、数年前から、おせちは百貨店にお世話になっています。

いろいろな種類から選べることと、つくる手間が省けるのが

忙しい主婦にとっては魅力です。

ところで、おせちは「お節」と書き、祝いの席の料理として、

奈良時代から存在していたそうですが、

正月のおせちを重箱に詰めるようになったのは、

幕末から明治にかけてのことで、比較的新しい伝統のようです。

さて、お正月の食卓には、水引飾りが大活躍です。

今年の干支は戌ですが、おせちの傍に置いてあげるだけで

さりげなく新年を演出することができます。

箸袋の水引アレンジは、今年は娘が作ってくれました。

長寿の象徴、幸運のシンボルといわれている「鶴」や

末広がりで古来より魔除けといわれている「瓢箪」、

五穀豊穣のシンボルとして家内安全、商売繁盛を祈る「米俵」

など、縁起のいい水引アレンジでお正月らしい演出を楽しめます。

今年も一年、みなさまにとってもすばらしい年になりますように。

こちらは、七草粥の演出です。

2018/01/09

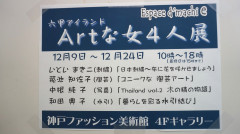

六甲アイランド Artな女 4人展

昨年2017年12月9日から24日までの16日間

神戸市東灘区六甲アイランドの神戸ファッション美術館

4階ギャラリーで開催された

「六甲アイランド Artな女4人展」に参加させていただきました。

今回のグループ展は、六甲アイランドCITY自治会と神戸ファッション美術館の後援、

そして六甲アイランドまちかどネットのご協力により実現したものです。

4人のArtな女とは

いといまきこさん(刺繍)「日本刺繍~布に花を咲かせましょう」

菰池知佐子さん(陶芸)「ユニークな陶芸アート」

中根純子さん(写真)「Thailand Vol2 木の精の物語」のお3人と

私、和田典子の水引「暮らしを彩る水引結び」です。

みなさんプロ級の腕前で、

会場にお越しいただいた方は、みなさんウットリされていました。

「暮らしを彩る水引結び」では、

「縁を結ぶ」「正月飾り」「季節を彩る」「十二支」

「クリスマス」「子犬達の舞踏会」

「中秀流水引文様」「花の競演」の8テーマで

これまで作ってきた作品を展示させていただきました。

水引の持つ可能性や愉しさを少しでもお伝えすることが

できていれば幸せです。

2018/01/09

水引の由来について

水引は、和紙の紙縒り(こより)に水糊を引いて固めたことから

こう呼ばれ、小野妹子が遣隋使として隋から持ち帰った献上品に

紅白に染め分けられた麻ひもが結ばれていたことから

日本でも贈答品に赤白の紐が結ばれるようになり、

赤白の水引へと発展していきました。

■水引の歴史

人生の節目や季節の折々、冠婚葬祭などの改まったとき、

私たち日本人は、贈答品に熨斗(のし)をつけて水引をかけます。

この風習が盛んになったのは、日本独自の文化が隆盛し、

礼儀作法が確立された室町から江戸の時代と言われています。

■結びの持つ意味

「結び」には、古来より人々の願いや思い、祈りが込められてきました。

感謝の気持ちを形にした感謝結び、秘めた思いを伝える思い結び、

仏前に供える祈りの結び、神前に奉納する願いの結びなど。

結びはコミュニケーションの手段、手法として人々の生活の中で活かされ、

時代の中で新しい形を生み出し、洗練された美しい形に高められてきました。

これからも日本人の美しい心の表現として、

また美しいコミュニケーション文化として受け継いでいきたいものです。

■水引と色

現在では様々な色の水引が使われていますが、

水引には形だけでなく色にも意味がありました。

白には神聖で汚れのないという意味があり、赤は魔除けの色です。

お祝い事には“魔”が来ないようにという願いを込めて白と組み合わせて使います。

弔事では黒と白を組み合わせますが、黒は黄泉の国の色、白は死者の魂を表しています。

これらの色の意味は、古代中国の陰陽五行を象徴したものですが、

最近では水引に使われる色は数百種類もあり、好みで色々楽しめるようになりました。

2018/01/09

ごあいさつ

一本の水引には、私たちの心を豊かにしてくれる

不思議な魅力が宿っています。

そして、それらを一本一本ていねいに結んでいくことで

無限の可能性が生まれてきます。

東京水引芸術学院で学んできた17年間の作品作りを通して、

これからはもっともっとたくさんの方に

水引結びの素晴らしい世界を体験していただきたい、

そんな思いから、

「水引で彩る。Musubi-Style(結びスタイル)」を

スタートすることにいたしました。

まだまだ未熟な私ですが、

ふだんのくらしがちょっと素敵になるような、

水引アートの世界を発信していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

水引アーティスト

和田 典子