musubi style通信

- 2024-12(2)

- 2024-05(1)

- 2024-04(3)

- 2024-03(1)

- 2024-01(1)

- 2023-12(4)

- 2023-11(1)

- 2023-07(4)

- 2023-03(2)

- 2023-02(1)

- 2023-01(3)

- 2022-12(4)

- 2022-10(1)

- 2022-08(1)

- 2022-07(1)

- 2022-06(3)

- 2022-02(4)

- 2022-01(1)

- 2021-12(2)

- 2021-09(1)

- 2021-07(1)

- 2021-06(3)

- 2021-05(1)

- 2021-04(4)

- 2021-03(4)

- 2021-02(3)

- 2021-01(5)

- 2020-10(2)

- 2020-09(3)

- 2020-07(2)

- 2020-05(1)

- 2020-04(4)

- 2020-03(3)

- 2020-02(1)

- 2020-01(2)

- 2019-12(1)

- 2019-11(1)

- 2019-10(1)

- 2019-09(4)

- 2019-07(3)

- 2019-06(1)

- 2019-04(1)

- 2018-12(1)

- 2018-09(8)

- 2018-08(1)

- 2018-07(5)

- 2018-06(1)

- 2018-05(2)

- 2018-04(2)

- 2018-03(1)

- 2018-02(6)

- 2018-01(5)

2019/06/04

無印良品 四日市店で、水引ワークショップを開催しました。

みなさまこんにちは、musubi styleです。6月1日(土)に、

近鉄四日市駅にある無印良品四日市店で「水引ワークショップ」を開催しました。今回は娘が無印良品さんと一緒に企画をしてくれて実現しました。私は、講師として参加させていただきましたが、とても楽しい時間を過ごすことができました。参加いただいたみなさまからも、「楽しかった」「とても集中できた」「また参加したい」という、うれしいお声をたくさんいただき、感謝でいっぱいです。次回は、8月頃に「水引ワークショップ 夏編」を計画しておりますので、近くにお住いの方はぜひご参加くださいね。お会いできますことを楽しみにしております。詳細が決まりましたら、またお知らせいたします。

2018/12/29

「根曳きの松」のお正月飾り

みなさまこんにちは。musubi styleです。今年も残すところあと3日になりました。今年もたくさんの方にお世話になり、またmusubi styleのホームページにもたくさんの方に訪れていただき、本当にありがとうございました。10月ころから、新しいプロジェクトのお仕事に参加することになり、すっかり更新が途絶えておりました。こちらのお仕事の内容に関しましては、また時期が来ましたらご報告させていただきます。来年は、更新頻度も上げてまいりたいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。

ところでみなさまのお宅では、お正月準備はおすみでしょうか。百貨店やオフィスビルの入り口には惚れ惚れするような立派な門松が飾られていて、お正月気分を盛り上げてくれています。正月飾りに門松を立てるのは全国的に行われている風習ですが、京都の旧家や社寺などで昔から行われている松飾りは「根曳きの松」と呼ばれており、根のついたままの松を飾ります。

枝の中ほどに和紙を巻いて水引を掛けたものもあり、同じような松を飾っていてもそれぞれのお家や寺院によって個性があり、とてもステキに見えます。根曳きのを門口に飾るのは年神さまをお迎えする依代(神が寄り付く場所)としての意味があります。目印として飾られるものとされ、切り枝でなく根がついているのは、根が着きますようにということと、成長を続けるという意味が込められているようです。また長寿を祝う気持ちが込められています。

水引でもご覧のような、「根曳きの松」のお正月飾りをつくることができます。今回制作したのは全長100㎝あるので、お部屋のインテリアとしても存在感があります。中央の飾りは、目出度い「鶴」モチーフで仕上げました。

今年も一年本当にありがとうございました。素敵な年末年始をお過ごしくださいませ。2019年もmusubi styleをどうぞよろしくお願いいたします。

musubi style

和田 典子

2018/09/22

第四十六候 秋分 雷乃声を収む(かみなりのこえをおさむ)旬の野菜「松茸(まつたけ)を水引で作りました。

みなさまこんにちは。musubi styleです。一日のうち、昼と夜の長さがぴったり同じになるのが春分と秋分です。これからしだいに日が短くなり、秋が深まっていきます。ところで、お彼岸というのは、もともと仏教の言葉で、先祖供養の日とされています。また、秋分は古くから農事としての意味合いもあります。豊作を祝い、感謝を捧げ、田の神様を祀る儀式もこれからあちこちで行われていきます。

さて、新暦の9月22日~27日ころを、七十二候では、「秋分 雷乃声を収む(かみなりのこえをおさむ)」といいます。夕立に伴う雷が鳴らなくなるころ。入道雲から鰯雲へ。秋の空が晴れ渡ります。

野菜売場にはそろそろ松茸が並ぶ季節です。香りのよさが万葉集にも歌われるほど、古くから愛されてきた松茸ですが、このところすっかり高嶺の花となってしまいました。旬は9月半ば~11月初め。松茸ご飯にするときは、香りが飛ばないように、炊きあがる直前に入れるのか美味しくいただくコツです。

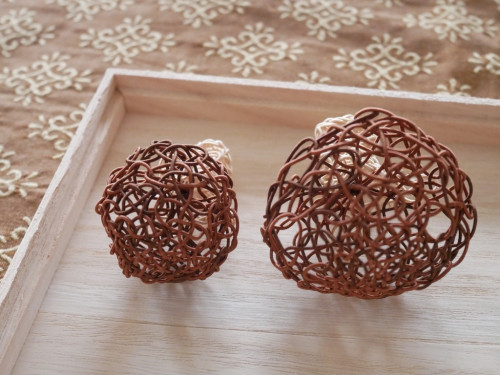

◆旬の野菜「松茸(まつたけ)」を水引で作りました。

まあるく傘のように丸めて結んだ松茸です。これからの季節、テーブルコーディネートに加えてもステキだと思います。水引結びで季節の移ろいを楽しむのもいいものですね。

2018/09/19

第四十五候 白露 玄鳥去る(つばめさる)旬の野菜「南瓜(かぼちゃ)」を水引で作りました。

みなさまこんにちは。musubi styleです。

春先に飛来したつばめは、子育てをしながら日本で夏を過ごし、秋になると暖かい南の地域へと帰っていきます。越冬先の東南アジアやオーストラリアまでは数千㎞。一日3百㎞以上飛ぶこともあるそうです。そんなつばめが南に帰るころ、新暦では9月17日~9月21日ころのことを白露 玄鳥去る(つばめさる)といいます。春先に訪れた渡り鳥ともしばしのお別れです。

ところで、この時期の旬の野菜といえば「南瓜(かぼちゃ)」ですね。甘味があってホクホクしたの食感のかぼちゃはおかずにもお菓子にも使えて、このところ女性にも大人気です。かぼちゃには冷えを改善するビタミンEや免疫力を高めるベータカロチンが多く含まれており、季節の変わり目のこの時期にはぴったりのお野菜です。

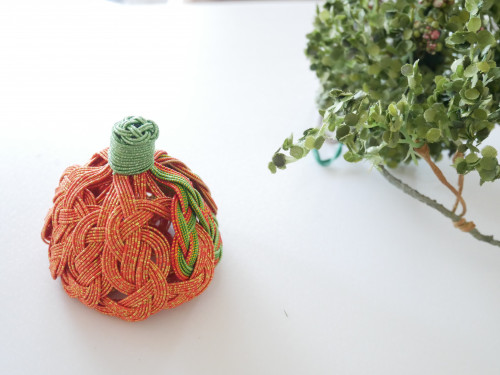

◆水引で結ぶ旬の野菜「南瓜(かぼちゃ)」

というわけで、今回はこの時期とてもおいしい旬の野菜「南瓜(かぼちゃ)」を水引で結びました。オレンジとグリーンのコントラストも素敵で、コロンとしたかわいいかたちに仕上がりました。これからのハロウィンシーズンに向けて、お部屋のインテリアとしても大活躍します。